키덜트와 중년 사이, 석봉의 여정을 통해 본 오늘의 우리 모습

|

2012년 창단 이래 줄곧 창작극에 천착해온 몽상공장은 이번에도 '일상의 파편'에서 출발한다. 사회적 거대 담론보다는 사소한 말투, 익숙한 동선, 시시콜콜한 기억 속에서 드러나는 부조리를 탐색하며 관객이 무심코 지나친 일상에 새로운 각도를 부여한다. 연극 '오랜 소년' 또한 그 연장선에 있다. 교복을 입은 채 혼수상태에 빠졌다가 41세의 나이로 깨어난 '소년' 석봉은 더 이상 세상과 맞지 않는 언어와 감각을 지닌 존재다. 주변의 시선은 그를 '키덜트'로, 혹은 '미성숙한 중년'으로 판단하지만, 작품은 그 이질감을 통해 관객 스스로의 '어른됨'을 되돌아보게 만든다.

변영후 연출은 극 중 석봉의 현재와 과거를 오가는 서사를 통해 '기억의 왜곡과 정서'를 무대 위에 형상화한다. 그 표현 도구는 오브제와 움직임이다. 초연에서는 플라스틱 우유박스가, 이번 공연에서는 레고 블록을 연상케 하는 가벼운 오브제가 시공간을 구축하는 장치로 활용된다. 이 오브제는 단지 배경이나 소품이 아닌, 인물의 감정과 상태를 드러내는 유기적 언어로 기능하며, 관객에게는 '연극이기 때문에 가능한 상상력'을 유도한다. 특히 과장된 템포와 제스처, 선명한 캐릭터의 동선은 연극의 본질인 허구성과 몰입을 동시에 자극한다.

'오랜 소년'이 지닌 가장 큰 미덕은 '악역 없는 세계'다. 석봉을 둘러싼 가족, 친구, 학원 동료들은 때로는 그를 압박하지만 결국 그의 성장을 응원하는 인물들이다. 관객은 이 따뜻한 시선에 감화되며, 작품의 감정선에 자연스럽게 동화된다. 특히 검정고시 학원 친구 이화와의 여정은 세대를 넘는 연대를 그리며, '늦은 성장'이라는 개념에 위안을 던진다. 이처럼 몽상공장은 고립된 소수를 이야기하면서도 그들이 일상을 영위하며 '행복'을 지향하는 태도에 집중한다. 연대와 유머, 그리고 소소한 온기가 이 작품의 정서를 관통하는 이유다.

연극적 장치는 더욱 정교해졌다. 시공간의 전환은 밝은색 샤막과 조명, 영상을 통해 구성되며, 서스포 조명을 활용해 '선'으로 형상화된 무대 위에서는 인물의 움직임이 곧 내면의 경계를 시각적으로 보여준다. 이는 시청각적으로도 매끄러운 서사를 가능케 하며, 관객은 낯설지 않은 현실을 비틀어 놓은 듯한 무대 속에서 생각의 폭을 넓혀간다.

무대 위 중심에 서는 석봉 역의 배우 이주서는 섬세한 몸짓과 복합적인 내면 연기를 통해 '소년'과 '중년'의 경계를 유연하게 넘나든다. 어머니 역은 최문숙과 이채가 더블 캐스팅으로 참여해 각기 다른 온기로 아들을 품고, 김오일 역의 강민석과 유하나 역의 강세영, 그리고 석봉과 전국을 여행하는 친구 이화 역의 송연규가 다양한 삶의 궤적을 통해 관객의 감정을 이끈다. 여기에 곽두환, 조미애, 전혜린, 김시현 등 멀티 역을 맡은 배우들이 유쾌하고 입체적인 움직임으로 극에 활력을 불어넣는다.

창작집단 몽상공장의 대표이자 이번 작품의 작·연출을 맡은 변영후는 '아내가 사라졌다', '달수랑 정직이랑 바다아이', '기획2팀' 등을 통해 자신만의 연출 세계를 구축해왔다. '오랜 소년'은 2022년 낭독극으로 시작해 2024년 초연을 거쳐 무죽페스티벌에 이르기까지 발전을 거듭한 그의 대표작이다. 드라마터그 박선영과 예술감독 오채민, 그리고 무대(안도영, 황규빈), 조명(곽두환), 영상(강형욱), 음악(김령화), 의상·소품(김정민) 등 각 부문 스태프 역시 꾸준한 협업과 실험을 통해 몽상공장 특유의 세계관을 무대 위에 구현해내고 있다.

'오랜 소년'은 지금 우리가 사는 현실을 과장되지 않은 언어로 그려낸다. 그리고 묻는다. "우리는 언제 어른이 되었는가, 혹은 정말 어른이기라도 한가?" 몽상공장은 그 물음을 조용히, 그러나 따뜻하게 전한다. 무대 위에서 성장하는 석봉의 여정은, 어쩌면 무대 아래 우리가 지나온 시간의 은유일지도 모른다.

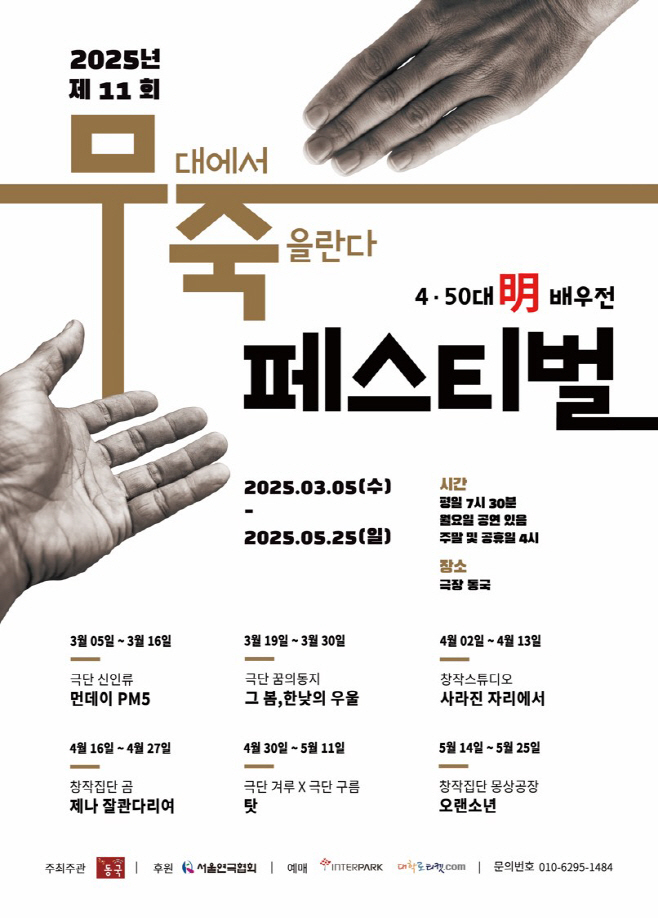

이번 공연은 5월 14일부터 25일까지 대학로 극장 동국에서 진행된다. 평일 오후 7시 30분, 주말 오후 4시 공연으로, 월요일에도 공연이 열린다.

|